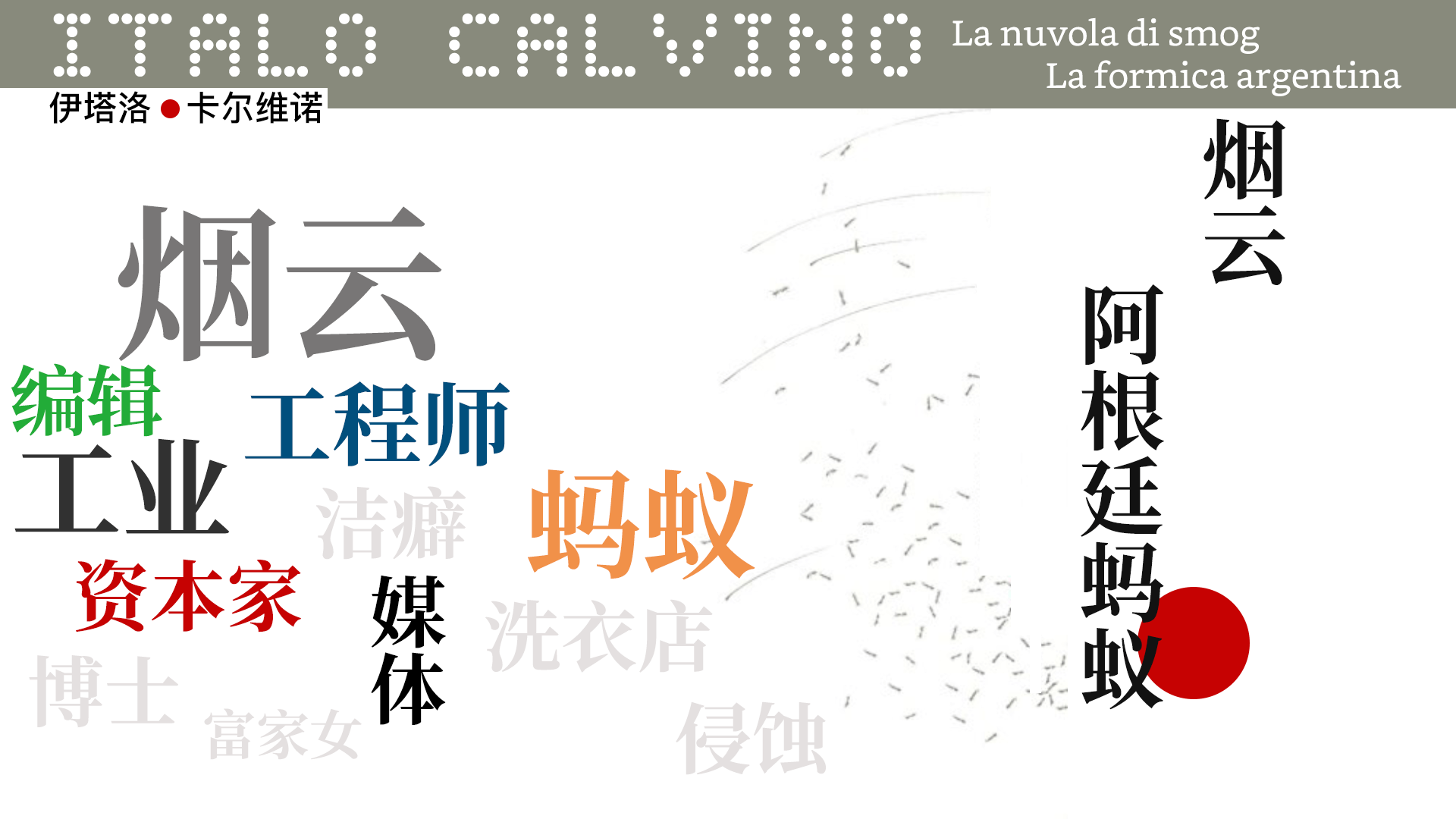

读《烟云 阿根廷蚂蚁》

在想象中被净化的烟云

你们可以容忍这丑恶的世界,因为你们知道你们将来要摧毁它。

这是一座被烟云笼罩的城市,恰巧我也生活在一个 AQI 超标的城市。

带着洁癖来到这座城市的主人公找不到可以安心下手的地方而只能一次次洗手,他却被聘来当《净化》杂志的编辑,而这个带着美好未来的「净化」主题杂志掌握在管理上百家工厂的资本家(工程师)手中。

主人公第一次写稿就碰壁了,就在心里想象着被肯定的场景时怎么也想不到这篇稿子要改来改去,在阿万德罗博士反馈之后又给工程师看,结果被指出现在实际问题很严重,但我们也在努力,大城市的问题不解决小城市也会被烟云吞没。又改完一遍后博士看完表示很满意,拿给工程师看又开始摇头了。

我明白了。同时我也明白了,我与科尔达工程师之间永远也不会达到相互理解。那些熏黑了的房子,那些昏暗的玻璃窗户,那些脏得不能依扶的窗台,那里面居民的别人看不到的面孔,还有天空中这层笼罩着一切、使人们看不清一切、使一切失去其原有形状和价值的烟雾,随着秋天来临总不能再解释成气候潮湿所致吧,所有这一切对我来说体现了民众的贫困,对他那样的人来说却象征着财富、地位和权力,象征着危险、毁灭和悲剧,仿佛他们置身其中犹如顶天立地的英雄。

我第三次修改那篇文章。第三稿他终于通过了,不过他认为文章结尾有点可笑(“我们面对着一个对于人类社会的命运来说是可怕的问题。我们将解决它吗?”)。

结尾从「我们将解决它。」到「我们将解决它吗?我们将解决它。」到「我们解决它吗?我们解决它。」再到「我们将解决它吗?我们正在解决它。」在结尾时态上的修改像极了现在某些文章。

“你看!往下面看!”

“看什么呀?”

“那下面!看!在动的!”

“那是什么?你看到了什么?”怎么对她解释呢?那东西和云雾差别不大。空气中的潮气遇到冷空气带便开始凝结,凝结的方式不同会产生不同的颜色,呈灰色、蓝色、白色或黑色。那东西说不清是什么颜色,像咖啡的颜色,又像沥青的颜色;更确切地说,那东西一会儿边上呈这种颜色,一会儿中间呈这种颜色,就像有块脏东西不仅把它弄脏,而且同时在改变它的浓度(在这一点上它和其他云层也不一样)。它比重很大,离地面不高,在斑驳陆离的城市上空慢慢飘荡,一会儿吞噬了城市的这一片,一会儿吐出了城市的那一片,在它所经过的地方总会留下一片污浊的痕迹。

“烟云!”我对克劳迪娅大喊道,“你看见了吗?那就是一片烟云!”

她根本没有听我说话,正全神贯注地想着刚才看见在飞的某样东西,那是一群鸟。我继续望着那片烟云。这是我第一次置身于烟云之外看这片烟云。它曾每时每刻笼罩着我,我生活在它之中,它也生活在我的心中。我知道,在周围这个丰富多彩的世界之中,就是烟云令我担忧。

资本家一边制造烟云一边插手媒体描绘着希望,当你坐在窗前看着外面的雾霾时、当你为某天「准备物资」手忙脚乱时、当你的朋友仅仅出差了两天却回不去所在城市时……这都是暂时的,问题就在这了,也很严重,但有的地方可能比我们还要严重,我们在解决中,这意味着或许需要一段时间,但是还有希望。

在世界的这个角落里,线条明朗和色彩鲜艳的背面究竟是什么呢,我渐渐意识到了,而且我就是它们的背面的一员。也许灯光明亮、一目了然的这一面就是背面,事物真正重要的一面恰恰是处于阴暗之中的那一面。

算了算了,不就是几只蚂蚁嘛!

“唉,算了,算了,不就是几只蚂蚁嘛!现在我们睡吧,明天再想法子!”我又加了一句:“算了,算了,不就是几只阿根廷蚂蚁嘛!”我这回用了当地人称呼它们的准确名字,旨在说明这是一件由来已久的事实,不必大惊小怪。

我妻子刚才在庭院里溜达时脸上出现的轻松表情已经消失得无影无踪了。她像往常那样,脸拉得老长,对一切都抱着戒心。在新居中过的第一夜不像我盼望的那么美好,刚刚开始的新生活并未给我们带来愉快和欣慰;相反,我们陷入了新的、永远无法摆脱的烦恼。“不就是几只蚂蚁嘛!”我还在想着。我记得当时的确是这么想的,其实对我来说,或许事情并非这么简单。

一支由我妻子领头的小队伍马上形成了,我当然走在她身边,尽管我不认为这种举动会有什么用处。唆使她这么做的女邻居们跟在她后面,有时抢先几步,给她带路。克劳迪娅女士主动提出留下给我们看孩子,她在栅门边送别了我们。后来我发现阿格劳拉女士也没来,虽然她刚才唾沫四溅,仿佛是包迪诺的不共戴天的敌人。跟我们两人一块出发的只是那几个以前没见过面的女人。我们沿着一条宽阔得像院子一样的道路前进,两旁相继闪过小木房、鸡圈和堆满垃圾的菜园。几个刚才嚷嚷得最凶的女人走到自己家门口后,停下了脚步;她们热情地告诉我们应该往哪边走,然后就回家喂老母鸡去了,或者喊过在街上玩耍的浑身是土的孩子,把他们拉进家门。只有两三个女邻居跟我们一起走到包迪诺所在的那个庭院门口。不过,等我妻子敲开门后,我们发现进去的只有我和她两人。女邻居们有的趴在窗口注视着我们,有的在鸡圈里看热闹,有的一面在门外扫地,一面继续鼓动我们。当然,她们的声音很轻,除了我们以外,旁人听不见。

对啊,不就是几只蚂蚁嘛,从一开始的单纯觉得令人讨厌到后面越发崩溃,小镇上周围人对待蚂蚁的态度也在映射着现实中地诸多面孔:隔壁雷吉瑙多用各种药物似乎乐在其中地和蚂蚁斗争、勃劳尼上尉用心地做精致的灭蚁装置、房东毛罗太太逃避着有蚂蚁的现实,哪怕浑身痒的时候、酒吧里说「对付蚂蚁最好的毒药是酒」的大哥、邻居太太们逞口舌之快抱怨蚁害又引出对官方「蚂蚁人」的质疑、妻子受够了到处都是蚂蚁的生活又因周围太太们对「蚂蚁人」的质疑而决定去当面「冲塔」,而此时太太们却作鸟兽散了……

到底怎样灭蚁是有效的?他们似乎都活在自己的世界里,「我不想把我拜访过勃劳尼的事告诉雷吉瑙多夫妇,因为我料到他们会以鄙夷不屑和冷嘲热讽的口吻发表一番评论的。邻里关系历来如此。」,面对蚁害活得最自在的可能是奥古斯托叔叔吧。

我们来到港口,面前便是浩瀚的海洋。海边有一排棕榈树和几条石凳。我和妻子坐下,孩子乖乖地待在一边。妻子说:“这里没有蚂蚁。”我接着她的话说:“而且空气新鲜。在这里待着真舒服。”

…

我想着远方的海水,想着海底的无数细小沙粒,以及被潜流带到海底、被波涛冲刷得干干净净的洁白的贝壳。

和《烟云》的结尾类似,用卡尔维诺的话说这是「临时净化」,烟云不会消失,活在烟云之外是一种妄想,蚂蚁也很难除掉,生活在其中的人们习惯而麻木着,一个是田园,一个是海边,那些让人难以继续的